|

Chim. N° 07 |

Piles et accumulateurs. Cours. |

|

|

Mots clés : Piles, accumulateurs, pile saline, pile alcaline, pile Volta,

Pile Daniell, |

|

|

|

1)- Étude de la

pile zinc-cuivre : La pile Daniell : |

|

III- Couples

oxydant-réducteur. |

|

IV- Réaction

d’oxydoréduction. |

|

Pour aller plus loin : |

|

|

|

Exercices : énoncé avec correction a)- Exercice 7 page 298. Étudier la constitution d’une pile. b)- Exercice 9 page 298. Utiliser la polarité d’une pile. c)- Exercice 10 page 298. Déterminer la polarité d’une pile. d)- Exercice 12 page 299. Reconnaître un oxydant et un réducteur. e)- Exercice 16 page 299. Établir des demi-équations redox. f)- Exercice 23 page 301. Pile SR à l’oxyde d’argent. g)- Exercice 24 page 301. Accumulateur lithium-ion. h)- Exercice 26 page 302. Gravure à l’eau forte. |

- Les piles et les accumulateurs sont des générateurs électrochimiques.

- Ils convertissent de l’énergie chimique en énergie électrique.

- Ils sont constitués :

- De deux électrodes,

- Les électrodes sont en contact d’un milieu conducteur, appelé électrolyte.

- Ils sont caractérisés par une force électromotrice E (f.é.m.) (volt V) et une résistance interne r (Ω).

- Piles salines ou piles Leclanché

- Schéma d’une pile saline :

- La solution gélifiée de chlorure d’ammonium contient des ions ammonium NH4+ , et des ions chlorure Cl –.

- La solution gélifiée de chlorure de zinc II contient des ions zinc II Zn2+ et des ions chlorure Cl –.

- Les réactifs sont :

- L’anode qui est zinc.

- Il constitue le boîtier de la pile.

- Et le dioxyde de manganèse.

- Comme le dioxyde de manganèse n’est pas conducteur, on l’utilise un mélange de dioxyde de manganèse et de carbone en poudre

- Le cylindre de graphite constitue le collecteur de courant.

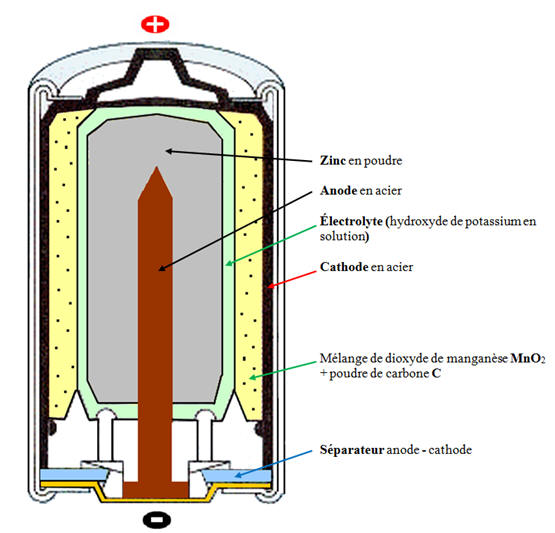

- Schéma :

- La solution d’hydroxyde de potassium contient des ions potassium K+ et des ions hydroxyde HO –.

- Les réactifs sont :

- Le zinc en poudre pour augmenter la surface réactionnelle.

- Et le dioxyde de manganèse.

- Comme le dioxyde de manganèse n’est pas conducteur, on l’utilise un mélange de dioxyde de manganèse et de carbone en poudre

- Le cylindre en acier (anode) constitue le collecteur de courant.

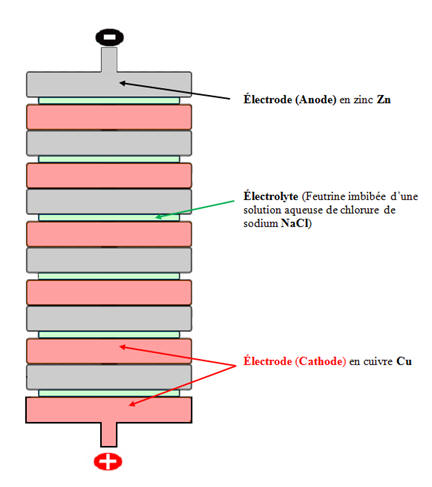

- Schéma :

- La solution la solution aqueuse de chlorure de sodium contient des ions sodium Na+ et des ions chlorure Cl –.

- Les réactifs sont :

- L’anode qui est zinc.

- Le disque de zinc est consommé au cours de l’utilisation de la pile.

- L’eau présente dans la solution aqueuse de chlorure de sodium.

- Le disque de cuivre (cathode) constitue aussi le collecteur de courant.

- Schémas :

- Une autre présentation :

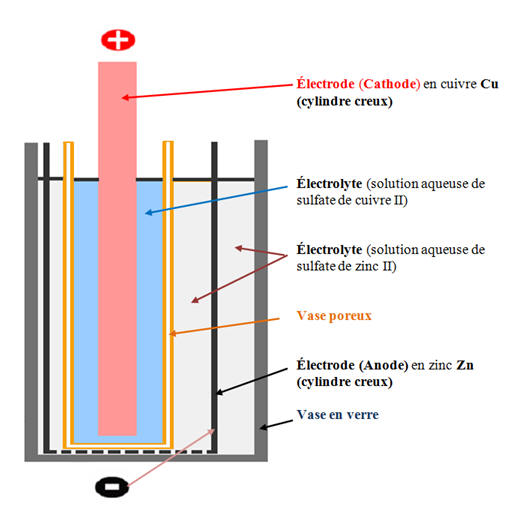

- La solution aqueuse de sulfate de cuivre II contient des ions cuivre II, Cu2+ et des ions sulfate SO42–.

- La solution aqueuse de sulfate de zinc II contient des ions zinc II, Zn2+ et des ions sulfate SO42–.

- Les réactifs sont :

- L’anode qui est l'électrode de zinc Zn (s)

- Et les ions cuivre II, Cu2+ (ils sont présents dans la solution aqueuse de sulfate de cuivre II).

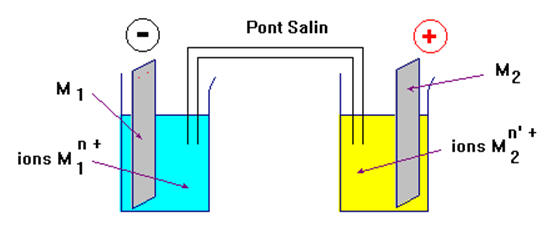

1)- Étude de la pile zinc-cuivre : La pile Daniell :

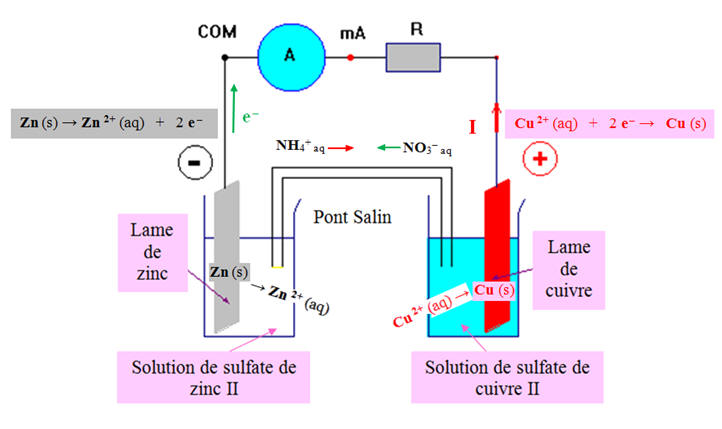

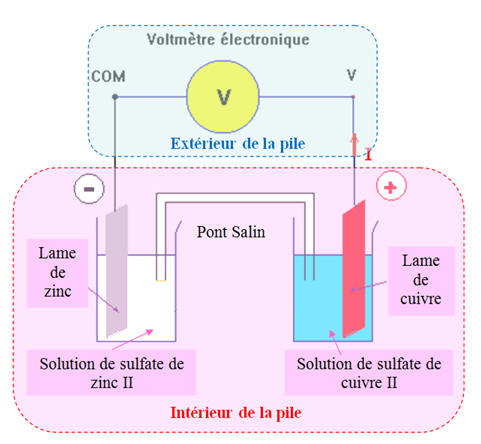

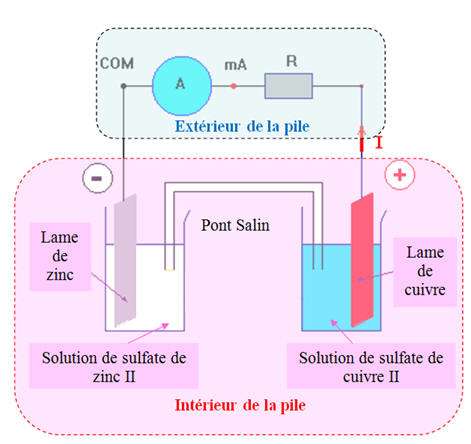

a)- Montage et mesure :

- Une électrode de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc II et une électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre II constituent une pile.

- Schéma équivalent :

- La tension mesurée est sensiblement égale à la force électromotrice de la pile car on utilise un voltmètre électronique : E ≈ 1,06 V

- Le système constitué :

- Une électrode de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc II

- Une électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre II

- Et du pont salin (le tube en u est rempli d’une solution aqueuse gélifiée de nitrate d’ammonium NH4+ aq + NO3– aq

- Constitue une pile.

- UCu-Zn ≈ 1,06 V

- Le signe de cette tension permet de déduire :

- La nature des pôles de la pile et le sens du courant à l’extérieur de la pile.

- Dans le cas présent, l’électrode de cuivre constitue la borne positive de la pile et l’électrode de zinc la borne négative.

- Le courant généré par cette pile circule de l’électrode de cuivre vers l’électrode de zinc à l’extérieur de la pile.

- Les électrons, responsables du passage de ce courant dans le circuit électrique (fils et électrodes), circulent de l’électrode de zinc vers l’électrode de cuivre à l’extérieur du circuit.

- À l’intérieur de la pile les porteurs de charges sont les ions.

- Le courant électrique à l’intérieur de la pile est dû à la double migration des ions positifs et négatifs, présents dans les différentes solutions, se déplaçant en sens inverses.

- Remarque : Les électrons n’existent pas en solution aqueuse et ils ne peuvent pas s’accumuler sur la plaque.

- Ils se déplacent vers l’électrode de cuivre grâce au circuit électrique.

- Les cations se déplacent dans le sens du courant électrique et les anions se déplacent en sens inverse de celui du courant électrique.

- Rôle du pont salin :

- La solution gélifiée de nitrate d’ammonium, présente dans le pont salin, assure la jonction électrique entre les solutions contenues dans les deux béchers.

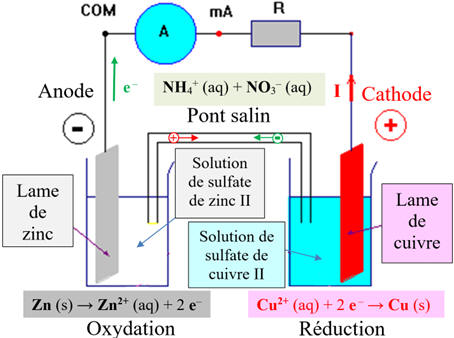

b)- Réactions aux électrodes.

- Les électrons, responsables du passage du courant dans le circuit électrique (fils et électrodes), circulent de l’électrode de zinc vers l’électrode de cuivre à l’extérieur du circuit.

- Les électrons qui partent de l’électrode de zinc sont libérés par la réaction suivante :

Zn (s)

→

Zn2+

(aq)

+

2 e –

- Les électrons qui arrivent à la borne de cuivre sont consommés par la réaction suivante :

Cu2+

(aq)

+

2 e

– →

Cu

(s)

c)- Polarité de la pile, réactions aux électrodes et nom des électrodes.

- À la borne positive, ici l’électrode de cuivre, les électrons qui arrivent sont consommés par la réaction

Cu2+

(aq)

+

2 e

– →

Cu

(s)

- Cette électrode est appelée la Cathode.

- À la borne négative de la pile, ici l’électrode de zinc les électrons sont créés par la réaction

Zn (s)

→

Zn2+

(aq)

+

2 e –

- Cette électrode est appelée l’anode.

d)- Réaction de fonctionnement de la pile.

- Lorsque la pile débite du courant électrique, des réactions chimiques se produisent au niveau des électrodes.

- Le bilan des réactions chimiques (réactions électrochimiques) qui se produisent à chacune des électrodes de la pile donne l’équation de la réaction chimique :

- Équation de la réaction :

|

Cu2+ (aq)

+

2 e

– →

Cu

(s) |

|

Zn

(s)

→ Zn2+

(aq)

+

2 e

– |

|

Cu2+

(aq)

+

Zn

(s)

→

Cu

(s) +

Zn2+

(aq) |

- On est en présence d’un générateur électrochimique qui transforme de l’énergie chimique en énergie électrique.

- Récapitulatif :

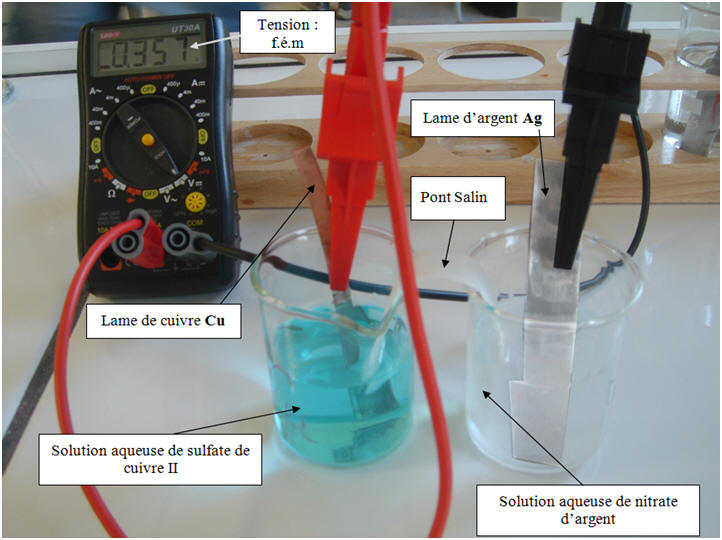

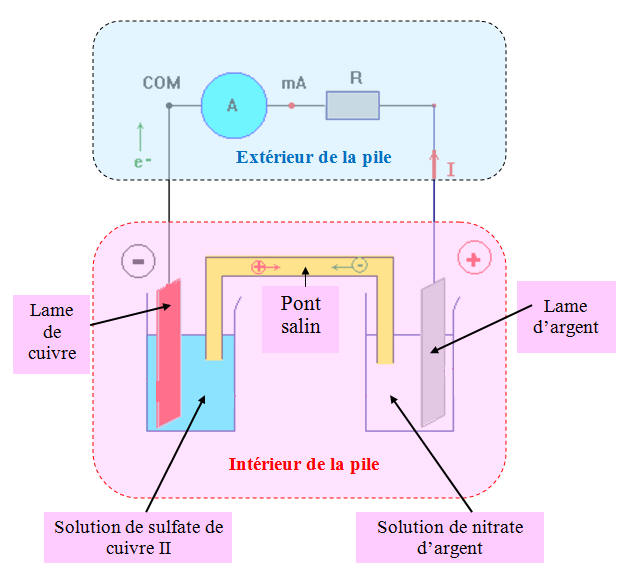

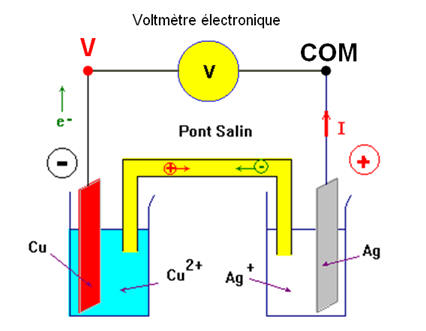

2)- Étude de la pile cuivre-argent.

a)- Montage et mesure.

- Une électrode d’argent plongée dans une solution de nitrate d’argent et une électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre II constituent une pile.

- Schéma équivalent :

- Le système constitué :

- Une électrode d’argent plongée dans une solution de nitrate d’argent

- Une électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre II

- Et du pont salin (le tube en u est rempli d’une solution aqueuse gélifiée de nitrate d’ammonium NH4+ aq + NO3– aq).

- Constitue une pile.

- UCu-Ag ≈ – 0,357 V

- Le signe de cette tension permet de déduire :

- La nature des pôles de la pile et le sens du courant à l’extérieur de la pile.

- Dans le cas présent, l’électrode d’argent constitue la borne positive de la pile et l’électrode de cuivre la borne négative.

- Le courant généré par cette pile circule de l’électrode d’argent vers l’électrode de cuivre à l’extérieur de la pile.

- Les électrons, responsables du passage de ce courant dans le circuit électrique (fils et électrodes), circulent de l’électrode de cuivre vers l’électrode d’argent à l’extérieur du circuit.

- À l’intérieur de la pile les porteurs de charges sont les ions.

- Le courant électrique à l’intérieur de la pile est dû à la double migration des ions positifs et négatifs, présents dans les différentes solutions, se déplaçant en sens inverses.

- Remarque : Les électrons n’existent pas en solution aqueuse et ils ne peuvent pas s’accumuler sur la plaque.

- Ils se déplacent vers l’électrode de cuivre grâce au circuit électrique.

- Les cations se déplacent dans le sens du courant électrique et les anions se déplacent en sens inverse de celui du courant électrique.

- Rôle du pont salin :

- La solution gélifiée de nitrate d’ammonium, présente dans le pont salin, assure la jonction électrique entre les solutions contenues dans les deux béchers.

b)- Réactions aux électrodes.

- Les électrons, responsables du passage du courant dans le circuit électrique (fils et électrodes), circulent de l’électrode de cuivre vers l’électrode d’argent à l’extérieur du circuit.

- Les électrons qui partent de l’électrode de cuivre sont libérés par la réaction suivante :

Cu (s)

→

Cu2+

(aq)

+

2 e –

- Les électrons qui arrivent à l’électrode sont consommés par la réaction suivante :

Ag+

(aq)

+

e

– →

Ag

(s)

c)- Polarité de la pile, réactions aux électrodes et nom des électrodes.

- À la borne positive, ici l’électrode d’argent, les électrons qui arrivent sont consommés par la réaction

Ag+

(aq)

+

e

– →

Ag

(s)

- Cette électrode est appelée la Cathode.

- À la borne négative de la pile, ici l’électrode de cuivre les électrons sont créés par la réaction

Cu (s)

→

Cu2+

(aq)

+

2 e –

- Cette électrode est appelée l’anode.

d)- Réaction de fonctionnement de la pile.

- Lorsque la pile débite du courant électrique, des réactions chimiques se produisent au niveau des électrodes.

- Le bilan des réactions chimiques (réactions électrochimiques) qui se produisent à chacune des électrodes de la pile donne l’équation de la réaction chimique :

- Équation de la réaction :

|

2

(Ag+

(aq)

+

e

– →

Ag

(s)) |

|

Cu

(s)

→ Cu2+

(aq)

+

2

e

– |

|

2

Ag+

(aq)

+

Cu

(s)

→

2

Ag

(s)

+

Cu2+

(aq) |

- On est en présence d’un générateur électrochimique qui transforme de l’énergie chimique en énergie électrique.

![]() L’étude des piles zinc-cuivre et

cuivre-argent montre que :

L’étude des piles zinc-cuivre et

cuivre-argent montre que :

► Dans la pile zinc-cuivre :

- L’électrode de cuivre constitue la borne positive (cathode) de la pile

- Le cuivre métal Cu (s) est formé.

► Dans la pile cuivre-argent :

- L’électrode de cuivre constitue la borne négative (anode) de la pile

- Le cuivre métal Cu (s) est consommé.

![]() Ce résultat est général : les

réactions qui se produisent aux électrodes dépendent de la

polarité de la pile constituée.

Ce résultat est général : les

réactions qui se produisent aux électrodes dépendent de la

polarité de la pile constituée.

III- Couples oxydant-réducteur.

- Un oxydant est une entité chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons.

- Oxydant : gagne

- Exemples : Ag+, Cu2+, Zn2+

- Un réducteur est une entité chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons.

- Réducteur : perd

-

Exemples :

Cu,

Zn

2)- Couple oxydant-réducteur :

- On a vu que selon la pile réalisée, il peut se produire à l’électrode de cuivre :

-

La réaction suivante :

Cu

(s)

→ Cu2+

(aq)

+

2 e

–

- Le cuivre métal cède des électrons

-

Ou la réaction suivante :

Cu2+

(aq)

+

2 e

– →

Cu

(s)

- L’ion cuivre II capte des électrons.

- Les deux espèces Cu2+ (aq) et Cu (s) sont dites conjuguées et forment un couple oxydant / réducteur, noté Cu2+ (aq) / Cu (s).

- Les deux espèces oxydant et réducteur obtenues en passant de l’une à l’autre par gain ou perte d’un ou plusieurs électrons s’appellent des espèces conjuguées.

- Elles forment un couple oxydant / réducteur, noté Ox / Red.

- Exemples : Cu2+ / Cu, Ag+ / Ag, Zn2+ / Zn

- À tout couple oxydant / réducteur, on associe la demi-équation électronique d’oxydoréduction suivante :

Ox

+

n

e

–

=

Red

-

Exemple :

Cu2+

(aq)

+

2 e

– =

Cu

(s)

- Ceci est une écriture formelle.

- Le signe égal traduit la possibilité de passer d’une forme à l’autre suivant les conditions expérimentales.

- La transformation chimique qui correspond au passage de l’oxydant Ox à son réducteur conjugué Red est une réduction.

- Une réduction est un gain d’électrons.

- La transformation chimique qui correspond au passage du réducteur Red à son oxydant conjugué Ox est une oxydation.

- Une oxydation est une perte d’électrons.

- Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, un oxydant est réduit et un réducteur est oxydé.

- Deux compartiments distincts contenant chacun un couple OX / RED du type M n+ (aq) / M (s) et reliés par un pont électrochimique (ou pont salin) constituent un générateur électrochimique appelé pile.

- L’ensemble constitué par une plaque de métal M plongeant dans une solution contenant des cations M n+ constitue une demi-pile.

- La plaque de métal est appelée aussi électrode.

- Les transferts d’électrons se produisent à la surface de l’électrode.

IV- Réaction d’oxydoréduction.

- Une réaction d’oxydoréduction est une réaction qui met en jeu un transfert d’électrons entre ses réactifs.

- Elle fait agir l’oxydant d’un couple avec le réducteur d’un autre couple pour donner leurs espèces conjuguées.

- Exemples :

|

2

Ag+ (aq)

+

Cu

→ 2

Ag

+

Cu2+ |

|

Cu2+

(aq)

+

Zn

(s)

→

Cu

(s)

+

Zn2+

(aq) |

- On peut écrire :

Ox

1

+

Red

2

→

Red

1

+ Ox

2

- Remarque :

► Cas de la pile zinc-cuivre :

- Équation de la réaction :

|

Cu2+ (aq)

+

2 e

– →

Cu

(s) |

Borne

+ |

|

Zn

(s)

→ Zn2+

(aq)

+

2 e

– |

Borne – |

|

Cu2+

(aq)

+ Zn

(s)

→

Cu

(s)

+

Zn 2+

(aq) |

|

- Le pôle – de la pile est le siège d'une oxydation, on l'appelle l'anode.

- Le pôle + de la pile est le siège d'une réduction, on l'appelle la cathode.

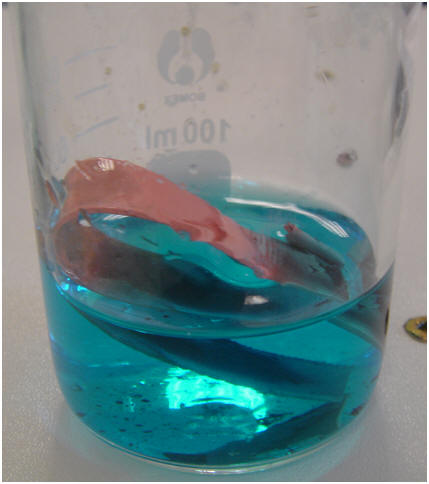

- Que se passe-t-il lorsque l’on plonge une lame de zinc Zn (s) dans un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de cuivre II (Cu2+ aq + SO42– aq) ?

![]() Expérience : Lame de zinc plongée

dans une solution de sulfate de cuivre

II..

Expérience : Lame de zinc plongée

dans une solution de sulfate de cuivre

II..

- Cela revient à mettre en présence les réactifs de la réaction suivante :

|

Cu2+

(aq) +

Zn

(s)

→

Cu

(s)

+

Zn2+

(aq) |

- Si on réalise l’expérience, on observe :

-

Que la lame de zinc se recouvre

d’un dépôt rougeâtre de cuivre métal Cu

(s).

- Que la solution initialement bleue se décolore lentement.

-

Lors de cette réaction, les ions

cuivre II Cu2+

(aq) sont réduits en

cuivre métal Cu

(s)

- Et le zinc métal Zn (s) est oxydé en ions zinc II Zn2+ (aq).

- L’équation de la réaction est la même que celle qui se produit dans la pile zinc-cuivre.

-

Le transfert d’électrons se fait

directement par contact entre les réactifs le cuivre

métal Cu (s) et

les ions zinc II Zn2+

(aq).

- Les électrons n’existent pas en solution aqueuse et ils ne peuvent pas s’accumuler sur les électrodes.

► Cas de la pile zinc-cuivre :

- Dans le cas de la pile zinc-cuivre, les électrons se déplacent de l’électrode de zinc vers l’électrode de cuivre, à l’extérieur de la pile, grâce au circuit électrique.

- Il s’est produit un échange d’électrons de façon indirecte par l’intermédiaire du circuit électrique.

3)- Écriture de l’équation d’une réaction d’oxydoréduction.

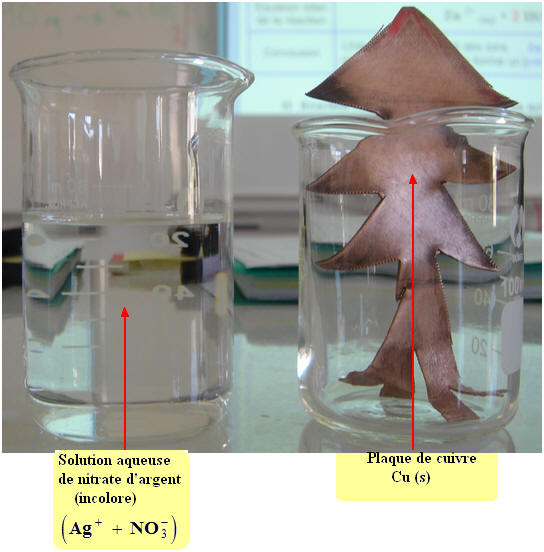

a)- Expérience 1 : Réaction entre le cuivre métal et une solution de nitrate d’argent.

![]() Verser 50 mL de solution de

nitrate d’argent dans un bécher.

Verser 50 mL de solution de

nitrate d’argent dans un bécher.

![]() Plonger un fil ou une lame de

cuivre dans les 50 mL de la solution.

Plonger un fil ou une lame de

cuivre dans les 50 mL de la solution.

- Attendre 5 à 10 minutes et observer.

- Verser environ 2 mL de la solution obtenue dans un tube à essais. Ajouter quelques gouttes de soude. Observer et interpréter.

- Par des schémas légendés, décrire l’état initial et l’état final du système chimique.

- Écrire l’équation bilan de la réaction.

|

- Au bout de quelques minutes (20 min environ)

-Expérience avec un serpentin de cuivre. - Au cours de la réaction, il se forme un dépôt gris argenté d’argent métal Ag (s). - La solution prend une teinte bleue. - Le test à la soude avec la solution, donne la formation d’un précipité bleu.

- Il se forme des ions cuivre II, Cu 2+ (aq) au cours de la réaction. |

- Équation bilan de la réaction :

- L’équation d’une réaction d’oxydoréduction peut être établie en combinant les deux demi-équations électroniques des couples oxydant-réducteur mis en jeu de façon à ce que les électrons n’apparaissent pas dans le bilan de la réaction.

- La réaction entre le cuivre métal Cu (s) et les ions argent Ag + (aq) fait intervenir les couples oxydant / réducteur Cu2+ (aq) / Cu (s) et Ag+ (aq) / Ag (s).

- Les demi-équations électroniques sont écrites de façon à ce que le cuivre métal Cu (s) et les ions argent Ag+ (aq) soient les réactifs :

|

Demi-équations

électroniques |

Cu (s) = Cu2+ (aq) + 2 e – |

|

2

(

Ag+

(aq)

+

e

–

=

Ag

(s)

) |

|

|

Bilan |

Cu

(s)

+

2

Ag+

(aq)

→

Cu2+

(aq)

+

2

Ag

(s) |

► Remarque : cette méthode est générale.

4)- Établir une demi-équation électronique.

a)- Exemple1 : Le couple MnO4 – / Mn2+.

-

Une solution aqueuse de

permanganate de potassium est violette.

-

La coloration de la solution est

due à la présence des ions permanganate :

MnO4

–.

- Cette solution se décolore quand l’ion permanganate se transforme en ion manganèse Mn2+ incolore.

- Exercice : Écrire la demi-équation électronique du couple MnO4 – / Mn 2+.

- Pour ce faire, on utilise une méthode systématique qui comprend plusieurs étapes :

|

|

Demi-équation électronique |

|

Première étape : On écrit le couple

oxydant / réducteur |

MnO4–

(aq) =

Mn2+

(aq)

|

|

Deuxième étape : On équilibre l’élément oxygène

avec de l’eau |

MnO4–

(aq) =

Mn2+

(aq)

+

4

H2O

(ℓ) |

|

Troisième étape : On équilibre l’élément hydrogène avec H + (on travaille

en milieu acide) |

MnO4–

(aq)

+

8

H

+

(aq) =

Mn2+

(aq)

+

4

H2O

(ℓ) |

|

Quatrième étape : On équilibre les charges avec

les électrons. |

MnO4–

(aq)

+

8

H

+

(aq) +

5

e

– =

Mn2+

(aq)

+

4

H2O

(ℓ) |

- Conclusion : l’ion permanganate est un oxydant en milieu acide.

b)- Exemple 2 : Le couple Cr2O72– (aq) / Cr3+ (aq)

-

Une solution aqueuse de

dichromate de potassium est jaune orangé.

-

La coloration de la solution est

due à la présence des ions dichromate :

Cr2O72–

(aq).

- Cette solution change de couleur quand l’ion dichromate se transforme en ion chrome III Cr3+ (aq). Elle prend une teinte verte.

- Exercice : écrire la demi-équation électronique du couple Cr2O72– (aq) / Cr 3+ ((aq).

|

|

Demi-équation électronique |

|

Première étape : On écrit le couple

oxydant / réducteur |

Cr2O72–

(aq)

=

Cr3+(aq)

|

|

Deuxième étape : On équilibre

l’élément chrome |

Cr2O72–

(aq)

= 2

Cr3+ (aq)

|

|

Troisième étape : On équilibre l’élément oxygène

avec de l’eau |

Cr2O72–

(aq)

=

2

Cr3+

(aq) +

7

H2O

(ℓ) |

|

Quatrième étape : On équilibre l’élément hydrogène avec H + (on travaille

en milieu acide) |

Cr2O72–

(aq)

+

14

H+

(aq) =

2

Cr3+

(aq) +

7

H2O

(ℓ) |

|

Cinquième étape : On équilibre les charges avec

les électrons. |

Cr2O72–

(aq)

+

14

H+

(aq)

+ 6

e

–

=

2

Cr3+ (aq) +

7

H2O

(ℓ) |

- Remarque : le couple Cr2O72– (aq) / Cr3+ (aq) est utilisé dans certains alcooltests : les éthylotests chimiques.

- L'alcootest est constitué d’un sac avec un embout dans lequel on souffle.

Alcooltest

Embout agrandi

- L’embout contient :

- Du dichromate de potassium de couleur jaune orangé,

- Du nitrate d’argent qui permet d’accélérer la réaction chimique (catalyseur)

- De l’acide sulfurique qui permet de capter les molécules d’eau présentes dans l’air expiré.

- Il se produit une réaction d’oxydoréduction entre les ions dichromate et l’éthanol présent dans l’air expiré.

- L’ion dichromate, un oxydant de couleur orange, réagit avec l’éthanol pour donner des ions chrome de couleur verte et de l’acide acétique.

- Les couples oxydant / réducteur :

-

Cr2O72–

(aq) /

Cr3+

(aq) et

CH3COOH

(ℓ) /

CH3CH2OH

(ℓ)

|

Demi-équations

électroniques |

2 (Cr2O72–

(aq)

+

14

H+

(aq)

+ 6

e–

=

2

Cr3+ (aq) +

7

H2O

(ℓ)

)

|

|

3

(CH3CH2OH

(ℓ)

+

H2O

(ℓ)

= CH3COOH

(ℓ)

+

4

H+

(aq) +

4

e–

) |

|

|

Bilan |

2 Cr2O72–

(aq) +

3 CH3CH2OH

(ℓ) +

16

H+

(aq) → 4

Cr3+ (aq) + 3

CH3COOH

(ℓ)

+ 11

H2O

(ℓ)

|

- L’alcootest est un appareil qui permet de donner une valeur approchée de la concentration d’alcool dans le sang d’une personne.

- L’éthanol, contenu dans les boissons alcoolisées, que l’on consomme, se retrouve dans le sang.

- Une certaine quantité d’éthanol traverse les vaisseaux sanguins et se retrouve dans les alvéoles.

- En conséquence, la concentration de l’éthanol dans le sang est liée à la concentration de l’éthanol dans l’air alvéolaire.

- Il y a environ autant d’éthanol dans 2000 mL d’air expiré (air alvéolaire) que dans 1 mL de sang.

- Pour contrôler la présence d’éthanol dans le sang, il faut souffler dans l’alcooltest afin de recueillir un certain volume d’air expiré.

- La présence d’éthanol provoque un changement de couleur de l’embout qui passe du jaune-orangé au vert.

- Lorsque le test est positif, une prise de sang est nécessaire pour connaître le taux exact d’alcool éthylique dans le sang.

1)- QCM : Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

|

|

2)- Exercices : Exercices : énoncé avec correction

a)- Exercice 7 page 298. Étudier la constitution d’une pile.

b)- Exercice 9 page 298. Utiliser la polarité d’une pile.

c)- Exercice 10 page 298. Déterminer la polarité d’une pile.

d)- Exercice 12 page 299. Reconnaître un oxydant et un réducteur.

e)- Exercice 16 page 299. Établir des demi-équations redox.

f)- Exercice 23 page 301. Pile SR à l’oxyde d’argent.

g)- Exercice 24 page 301. Accumulateur lithium-ion.

h)- Exercice 26 page 302. Gravure à l’eau forte.

|

|