|

|

Synthèse |

|

|

|

|

|

1)-

Exercice 04 page

148 : Recherche des pictogrammes de danger. 2)-

Exercice 06 page 148 :

Prélever un liquide. 3)-

Exercice 07 page 148 :

Calculer des quantités de réactifs. 4)-

Exercice 10 page 149 :

Associer un schéma à une étape. 5)-

Exercice 12 page 149 : Isoler

un produit solide. 6)-

Exercice 14 page 149 :

Connaître des techniques d’analyse. 7)-

Exercice 15 page 149 :

Proposer une technique d’analyse. 8)-

Exercice 16 page 150 :

Interpréter un chromatogramme. 9)-

Exercice 18 page 150 :

Calculer le rendement. 10)-

Exercice 21 page 151 : La

betterave sucrière. 11)-

Exercice 22 page 151 : Ester

à odeur de rhum. 12)-

DS 01 (20 min) : exercice 25

page 153 : Synthèse d’un solide. 13)-

DS 02 (30 min) : exercice 26

page 153 : Synthèse d’un liquide.

|

I-

Les étapes de la synthèse chimique.

►

Introduction.

-

Une synthèse est la

fabrication d’une espèce chimique au laboratoire.

-

Elle comprend en

général 4 étapes :

-

Dans certain cas, on

peut réaliser une étape de purification.

2)- Étape 1 : Prélèvement des réactifs.

►

Pour synthétiser un

composé organique, il faut choisir :

-

Les

réactifs appropriés

et leurs quantités (le plus souvent l’un des réactifs est introduit en excès, il

s’agit le plus souvent du moins cher)

|

-

Si le

réactif utilisé pour la synthèse est :

-

Un

solide : on pèse la masse m nécessaire ;

-

Un

soluté : on mesure un volume de solution Vsolution ;

-

Un

liquide : on pèse une masse m ou on mesure un volume V. |

-

Un

solvant adapté qui

permet de solubiliser les réactifs et de contrôler la température dans le milieu

réactionnel.

-

Un

catalyseur afin

d’accélérer la réaction.

-

Le

montage adapté à la

réaction.

-

Les paramètres

expérimentaux : température, pression, durée de la réaction, …

►

Remarques : Avant de

prélever les réactifs :

-

Il faut prendre en

compte les aspects liés à la sécurité.

-

Il faut connaître les

pictogrammes des espèces chimiques utilisées et produites.

-

Il faut appliquer les

consignes de sécurité relatives aux espèces chimiques utilisées.

-

Il faut aussi évaluer

le coût de la synthèse et l’impact sur l’environnement.

3)- Étape 2 : La transformation chimique.

a)-

La réaction chimique :

-

Le produit est formé

au cours de l’étape de la transformation chimique.

-

Certaines réactions

peuvent avoir lieu à froid, à la pression atmosphérique.

-

Parfois il faut

refroidir le milieu réactionnel, on peut aussi travailler sous pression réduite.

-

D’autres réactions

nécessitent un chauffage qui permet d’accélérer la réaction.

-

On peut aussi

chauffer et éliminer le produit obtenu au fur

et à mesure qu’il se forme.

-

Le plus souvent, le

chauffage du mélange réactionnel permet de dissoudre les réactifs solides et

d’augmenter le rendement de la réaction.

-

La technique utiliser

le plus souvent

est le

chauffage à reflux.

b)-

Le chauffage à reflux :

-

Le chauffage à reflux

permet de chauffer tout en évitant les pertes par évaporation.

-

Ce montage permet de

maintenir le milieu réactionnel à une température constante, en l'occurrence

pratiquement la température d'ébullition du solvant.

-

Les vapeurs sont

condensées dans le réfrigérant et retournent à l'état liquide dans le ballon.

-

Les réactifs et les

produits restent dans le milieu réactionnel.

-

Il permet d’accélérer

la réaction sans perte de matière.

► Exemple de montage lors de la synthèse de l’acide benzoïque :

a)-

Définition :

-

L’isolement consiste à

séparer au mieux le produit des réactifs n’ayant pas réagi, des produits

secondaires, du catalyseur, du solvant et des sous-produits dus à des réactions

parasites.

-

L’isolement conduit au

produit brut.

b)-

Les techniques employées :

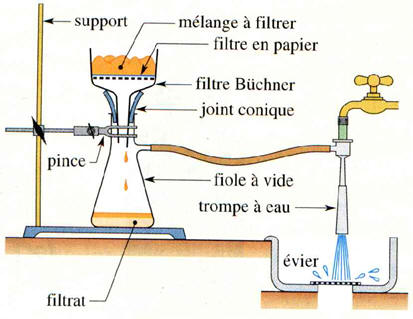

![]() La filtration sous

pression réduite :

La filtration sous

pression réduite :

-

Une fiole à vide munie

d’un entonnoir Büchner permet une filtration rapide et un essorage efficace sous

pression réduite.

-

Schéma :

![]() Extraction liquide

–liquide :

Extraction liquide

–liquide :

-

L’extraction liquide

–liquide permet de transférer sélectivement des espèces chimiques présentes dans

un solvant vers un autre solvant, non miscible au premier, dans lequel elles

sont plus solubles.

![]() extraction

du diiode présent dans une solution aqueuse : L’ampoule à décanter :

extraction

du diiode présent dans une solution aqueuse : L’ampoule à décanter :

![]() Protocole

expérimental :

Protocole

expérimental :

-

Introduire le mélange

(solution aqueuse d’iodure de potassium et de diiode) dans l’ampoule à décanter

-

Puis

ajouter délicatement le solvant (hexane ou pentane : solvant organique : liquide

incolore moins dense que la solution aqueuse et non miscible)

-

Agiter, laisser

décanter et dégazer.

-

On observe alors deux

phases :

-

La phase inférieure

qui est pratiquement décolorée et la phase supérieure qui contient le diiode

dans le solvant qui est violette.

-

On dit que le diiode a

été extrait par le solvant.

-

On récupère la phase

contenant le diiode et le solvant.

-

Après séchage pour

éliminer l’eau de la phase organique (on peut utiliser un desséchant chimique

comme le sulfate de sodium anhydre Na2SO4),

-

Évaporation du solvant

(grâce à un évaporateur rotatif),

-

On recueille le diiode

(solide).

a)-

Utilité :

-

Elle permet

l’identification de l’espèce chimique obtenue et le contrôle de sa pureté.

-

Les étapes d’analyses

permettent de contrôler la pureté du produit synthétisé et de l’identifier à

partir de ses caractéristiques physiques.

b)-

Technique et matériel

utilisé :

-

Mesure de la

température de fusion pour les solides : Banc Kofler

-

Mesure de l’indice de

réfraction pour les liquides : Réfractomètre

-

Mesure de la

température d’ébullition : Thermomètre et colonne à distiller

-

Spectroscopie

IR et

RMN.

-

Chromatographie :

C.C.M.

a)-

Définition :

-

La purification

consiste à éliminer les faibles quantités d’impuretés, contenues dans le produit

brut afin d’obtenir le produit purifié.

-

Les deux méthodes

utilisées :

-

On utilise la

recristallisation

pour les solides et la distillation

pour les liquides.

b)-

La recristallisation :

-

La recristallisation

est une méthode de purification des solides fondée sur la différence de

solubilité du produit et des impuretés dans un solvant.

►

Exemple

recristallisation de l’acide acétylsalicylique obtenu par synthèse :

-

Le but de cette

manipulation est de purifier l’acide acétylsalicylique en utilisant la

différence de solubilité entre un corps et ses impuretés dans un solvant.

-

On dissout l’acide

acétylsalicylique impur à chaud dans un solvant approprié.

-

Lorsque la solution

refroidit, l’aspirine cristallise et les impuretés restent en solution.

![]() Manipulation.

Manipulation.

-

Dans un erlenmeyer

verser :

-

L’acide

acétylsalicylique impur (solide blanc) et 6 mL d’éthanol.

-

Chauffer au bain-marie

en agitant jusqu’à dissolution complète du solide.

-

Ajouter 15 mL d’eau

distillée à la température ambiante.

-

Laisser refroidir à

température ambiante, puis placer l’erlenmeyer dans un bain eau – glace.

-

Filtrer sur Büchner,

sécher et peser.

c)-

La distillation :

-

La distillation est

une méthode de purification des liquides fondée sur les différences de

température d’ébullition du produit et des impuretés.

►

La distillation

simple :

-

Une espèce chimique

volatile, non miscible à l’eau, peut être extraite par hydrodistillation.

-

Exemple : on extrait

par entraînement à la vapeur, l’huile essentielle des fleurs de lavande.

-

Dans l’entraînement à

la vapeur, l’ébullition du mélange d’eau et du produit crée un courant de

vapeurs.

-

Ce courant de vapeurs

est constitué de vapeurs d’eau et de vapeurs des huiles essentielles du produit.

-

On condense ce mélange

gazeux pour obtenir un distillat.

-

Ce

distillat est constitué d’eau à l’état liquide et des huiles essentielles à

l’état liquide.

-

Les

huiles essentielles étant peu miscibles avec l’eau et moins dense que l’eau,

elles surnagent.

-

Cette huile

essentielle est un mélange dont le principal constituant est l’acétate de

linalyle (ester peu soluble dans l’eau).

d)-

Distillation fractionnée :

|

(1)‑Chauffe-ballon. |

-

Elle permet de séparer

les espèces chimiques constituant un mélange liquide.

-

Le mélange à distiller

est placé dans un ballon surmonté d’une colonne à distiller :

-

Colonne de Vigreux.

-

On chauffe le ballon

jusqu’à ébullition du mélange.

-

Les vapeurs des

différentes espèces chimiques montent dans la colonne à distiller.

-

La colonne à distiller

permet de séparer les différentes espèces chimiques.

-

En tête de colonne à

distiller, on trouve l’espèce chimique la plus volatile.

-

Les autres espèces

chimiques moins volatiles se condensent et retombent dans le ballon.

-

L’espèce chimique la

plus volatile est condensée grâce au réfrigérant.

-

On recueille le

distillat.

-

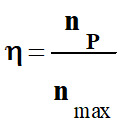

On appelle rendement,

noté η, de

la synthèse, le quotient de la quantité de produit

P effectivement

obtenue nP

par la quantité maximale attendue nmax :

-

-

Si la synthèse du

produit demande plusieurs étapes, le rendement de la synthèse est égal au

produit des rendements de chaque étape.

2)- Les raisons d’un rendement faible :

-

La totalité du réactif

limitant n’a pas été consommée.

-

Le refroidissement n’a

pas permis à tout le solide de précipiter ;

-

Des pertes de produits

ont eu lieu lors des différentes manipulations ;

-

La réaction chimique

n’est pas totale,

-

Remarque :

-

Le rendement d’une

réaction est calculé par rapport au réactif limitant.

-

Dans le cas de la

réaction d’estérification, le fait de mettre l’un des réactifs en excès augmente

le rendement de la réaction.

1)- Synthèse d’un solide :

synthèse de l’acide benzoïque

2)- Synthèse d’un liquide :

synthèse de la propan-2-one.

Pour s'auto-évaluer

|

1)-

Exercice 04 page

148 : Recherche des pictogrammes de danger. 2)-

Exercice 06 page 148 :

Prélever un liquide. 3)-

Exercice 07 page 148 :

Calculer des quantités de réactifs. 4)-

Exercice 10 page 149 :

Associer un schéma à une étape. 5)-

Exercice 12 page 149 : Isoler

un produit solide. 6)-

Exercice 14 page 149 :

Connaître des techniques d’analyse. 7)-

Exercice 15 page 149 :

Proposer une technique d’analyse. 8)-

Exercice 16 page 150 :

Interpréter un chromatogramme. 9)-

Exercice 18 page 150 :

Calculer le rendement. 10)-

Exercice 21 page 151 : La

betterave sucrière. 11)-

Exercice 22 page 151 : Ester

à odeur de rhum. 12)-

DS 01 (20 min) : exercice 25

page 153 : Synthèse d’un solide. 13)-

DS 02 (30 min) : exercice 26

page 153 : Synthèse d’un liquide.

|